| ●所在地 | :京都市右京区北嵯峨名古曽町(大覚寺境内) |

| ●交通 | :市バスまたは京都バス「大覚寺」下車 |

| 大沢池(おおさわのいけ) ここはもと嵯峨天皇が弘仁年間(810〜824)に造営された離宮「嵯峨院」の苑池の一部で、現在大覚寺境内に属している。中国の洞庭湖(どうていこ)になぞらえて「庭湖(ていこ)」ともいい、作庭当時は泉・滝・名石等の美を極めた池泉舟遊式庭園であった。今なお池中には、菊ガ島・天神島の二島と、巨勢金岡(こせのかなおか)が配置したとされる庭湖石(ていこせき)があり、広々とした大陸的雰囲気を漂わせた現存する我が国最古の庭園の一つである。池畔には弘法大師が離宮の鎮守として勧請したと伝えられる五社明神のほか、桜樹が多く、花の名所であるとともに、古くより月の名所としても名高く、秋の観月に訪れる人も多い。この池の北は嵯峨院の建物があった場所で、北約五十メートルの所に嵯峨院滝殿の石組み跡、「名古曽滝(なこそのたき)」があり、 藤原公任(ふじわらのきんとう)も 滝の音は絶えて久しくなりぬれど なこそ流れてなお聞こえけれ と詠んでいる。 京都市 |

大沢池(おおさわのいけ)

大覚寺の東側に大沢池畔への入り口があります。

この日はあいにくの曇り空。(^^;)

大沢池 別角度から撮影。

とても広い池です。

大沢池で催された「今様歌舞楽」(白拍子の舞)を見てみる?

大沢池 桟橋にて

人に慣れて動かない鳩。可愛い♪

大沢池畔 弘法大師閼伽井

大沢池畔 多宝塔

多宝塔の横には飲み物の自動販売機があってびっくり。

犬や猫を散歩させていらっしゃる方もいました。

のどかな朝ですね。(*^-^*)

名古曽滝跡入り口の看板 発見!

木々の緑が綺麗。

| 名勝 大沢池 附 名古曾滝跡 (大正11年3月8日指定) | |

| 大沢池は、嵯峨天皇が営んだ離宮嵯峨院の庭園の名残で、中国の同庭湖を模して作られたと伝えられます。池の北東約100mには、藤原公任の百人一首(滝の音は、たえて久しくなりぬれど、名杜流れて、尚聞こえけれ)の歌で有名な名古曾滝の石組みが残っています。 大覚寺は、貞観18年(876)嵯峨院を寺に改めたもので、鎌倉時代には後宇多上皇などが入寺されます。上皇は宏壮な伽藍を整備しますが、その後の兵火で諸堂が失われます。江戸初期、池西側に伽藍が復興されますが、池北側の御所跡などは、野に帰したままでした。 今回大覚寺では、埋もれていた名古曾滝の遣水(やりみず)跡を発掘調査し、その成果に基づき復元整備を行いました。 |

大覚寺伽藍図 |

| 全体整備図 | |

名古曽滝址 の石碑その1

滝の石組みの遠景。

名古曽瀧址

画像左の石組みが名古曽滝址です。

上の画像にマウスカーソルをあててみてください。(^^)

石組みを拡大した画像がご覧になれます。

名古曽瀧址 の石碑 その2

|

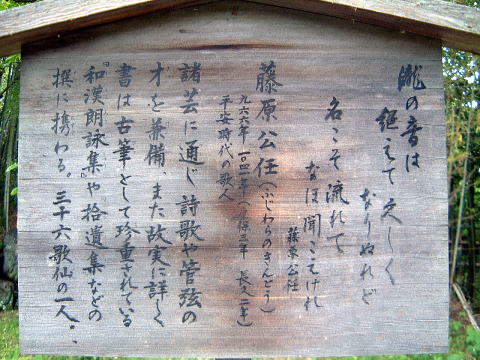

瀧の音は 絶えて 久しく なりぬれど 名こそ流れて なほ 聞こえけれ 藤原公任 藤原公任(ふじわらのきんとう) 966年 1041年(康保3年 長久2年) 平安時代の歌人 諸芸に通じ詩歌や管弦の才を兼備、また故実に詳しく書は古筆として珍重されている 『和漢朗詠集』や拾遺集などの撰に携わる。三十六歌仙の一人。 |

『拾遺和歌集』巻第八 雑上 449 に収められている歌では 大覚寺に人びとあまたまかりたりけるに、古 き滝をよみはべりける 右衛門督公任 滝の糸は絶えて久しくなりぬれど名こそ流れてなほ聞こえけれ となっており、第一句が「滝の音」ではなく「滝の糸」になっています。 『千載和歌集』巻十六 雑上 1035 に収められている歌では 嵯峨大覚寺にまかりて、これかれ歌よみ侍りけるによみ侍る 前大納言公任 滝の音はたえて久しくなりぬれど名こそ流れてなほ聞こえけれ となっています。 同歌は、藤原公任の家集『公任集』にも収められています。 (歌の意味: 滝の音は聞こえなくなってから久しくなってしまったが、その名高い評判は流れ伝わって今もやはり聞こえていることだ。) 滝は、この歌の第四句目“名こそ流れて”から名古曾(なこそ)と命名されました。 時雨殿にある大納言公任の人形を見てみる? |

※藤原公任について

平安時代の遣水(やりみず)

復元されたもので大沢池に注いでいます。

| 平安時代の遣水(やりみず) 平安時代初期には、大きく蛇行(だこう)しながら滝から池まで続いていた素堀りの遣水も、藤原公任(966〜1041)が歌に詠んだ頃には滝も涸れ、半ば埋もれてしまいました。 そこで伏流水(ふくりゅうすい)を集めるための方形の石組が設けられ、下流部分のみが遣水として再生されます。大沢池への注口(そそぎぐち)も景石や玉石を敷いた堰(せき)が作られるなど改修されました。 復元した姿は、そうした時代のものです。 なお、発掘調査では当時の栄華を偲ばせる多くの品が見つかりました。 ≪看板より≫ |

大沢池に浮かぶ菊ケ島。

池を眺めていると雨が降ってきました。

慌てて大覚寺へと向かいます。

大覚寺「紫の縁〜源氏物語の世界〜」へ