|

神社の鳥居 |

|

鳥居をくぐって左側に小さなお社がありました。 |

|

階段を上ったところにご本殿があります。 |

| 櫟谷七野 春日神社 の石碑 櫟谷七野神社は春日神社とも呼ばれているそうです。 |

|

|

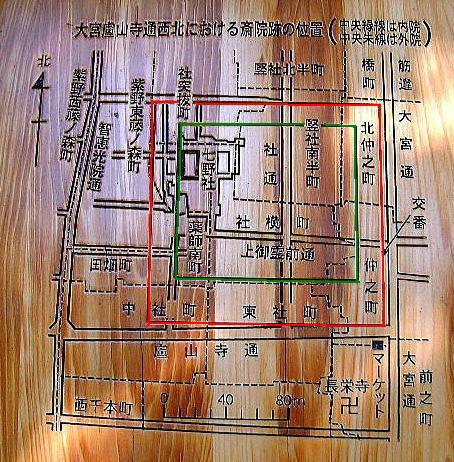

賀茂斎院跡 賀茂斎院は、賀茂神社に奉仕する斎王の常の御所であった。 それは平安宮の北方の紫野、すなわち大宮末路の西、安居院大路の北(現在の上京区大宮通の西、廬山寺通の北)に位置し、約150メートル四方の地を占めていた。 斎王は嵯峨天皇の皇女・有智子<うちこ>内親王を初代とし(弘仁元年に卜定)、歴世皇女(内親王に適任者を欠く場合には女王)が補されたが、伊勢の斎宮とは異なり、天皇の崩御または譲位があっても必ずしも退下しなかった。 斎院は内院と外院から構成され、内院には神殿、斎王の起居する寝殿等があり、外院には斎院司、客殿、炊殿等があった。 毎年四月、中の酉の日に催される賀茂の祭(葵祭)には、斎王は斎院を出御し、勅使の行列と一条大宮で合流し、一条大路を東行して両賀茂社に参拝した。 斎王のみは上賀茂の神舘に宿泊され、翌日はまた行列をなして斎院に還御されたが、それは「祭の帰<か>えさ」と呼ばれ、これまた見物対象となっていた。 代々の斎王はここで清浄な生活を送り、第35代礼子<いやこ>内親王(後鳥羽天皇皇女)に至った。この内親王は建暦2年(西紀1212年)に病の為退下されたが、以後は財政的な理由から斎院は廃絶した。 歴代の斎王に侍る女房には才媛が少なからず、ために斎院は歌壇としても知られていた。斎院の停廃後、その敷地は廬山寺に施入され、応仁・文明の乱(1467〜1477)の後、都の荒廃とともに歴史の中に埋もれてしまったのである。 平成13年11月 財団法人古代学協会 角田文衞 |

| 注)現在の廬山寺は移動して、上京区寺町広小路上ルにあります。 | |

| 大宮廬山寺通西北における斎院跡の位置 中央緑線は内院 中央朱線は外院 |

|

|

ご本殿(右)とお稲荷さん(左) |

|

ご本殿に参拝。(-人-) 賀茂斎院跡の石碑が隣りにあります。 |

|

賀茂斎院跡 この地は平安時代から鎌倉時代にかけて賀茂社に奉仕する斎内親王、即ち斎王が身を清めて住まわれた御所(斎院)のあった場所であり、このあたりが紫野と呼ばれていたため、「紫野斎院」とも称された。この斎院の敷地は、大宮通と廬山寺通りを東南の角としており、約150メートル四方を占めていた。 斎王は嵯峨天皇皇女・有智子内親王を初代とし、累代未婚の皇女が卜定され、約400年続き後鳥羽天皇の皇女・35代礼子(いやこ)内親王をもって廃絶した。 斎王の中には選子(のぶこ)内親王や、式子(のりこ)内親王のように卓越した歌人もあり、斎院でしばしば歌合せが催された。また斎院には、ほぼ500人の官人や女官が仕えており、女官にも秀れた歌人が少なくなかった。 私達は、この文化遺産 斎院跡を顕彰し、後世に伝えるものである。 平成13年11月吉日 賀茂(紫野)斎院顕彰会 |

式子内親王といえば、百人一首の歌でも知られていますよね。

玉の緒よ 絶えなば絶えね ながらへば

忍ぶることの よわりもぞする

時雨殿の式子内親王を見てみる?

(新しいウインドウで表示)

千本ゑんま堂 引接寺へ