| ●所在地 | :京都市北区紫野雲林院町 |

| ●交通 | :市バス「大徳寺前」下車 |

『花橘亭』>「平安時代好きの京都旅行記」>[平安な秋の京都]

平安な秋の京都

〜2006年10月26日〜

雲林院

うりんいん

| ●所在地 | :京都市北区紫野雲林院町 |

| ●交通 | :市バス「大徳寺前」下車 |

|

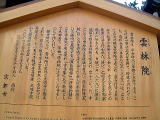

雲林院(うりんいん) 雲林院は、平安時代の紫野の史跡である。この付近一帯は広大な荒野で、狩猟も行われていた。淳和天皇(在位823〜833)は、ここの広大な離宮紫野院を造られ、度々行幸された。 桜や紅葉の名所として知られ、文人を交えての歌舞の宴も行われた。後に、仁明天皇皇子常康(つねやす)親王に伝えられる。貞観11年(869)に僧正遍昭(へんじょう)を招き雲林院と呼ばれ、官寺となった。寺としての雲林院は菩提講が名高い。歴史物語「大鏡」は、この菩提講で落ち合った老人の昔物語という趣向で展開する。「源氏物語」「伊勢物語」にも雲林院の名は現れ、「古今集」以下歌枕としても有名で、謡曲「雲林院」はそうした昔をしのんで作られている。 鎌倉時代には、雲林院の敷地に大徳寺が建立された。現在の観音堂は宝永4年(1707)に再建され、十一面千手観世音菩薩像、大徳寺開山大燈国師像を安置している。 これやきく雲の林の寺ならん 花を尋ねるこころやすめん 西行 京都市 |

|

謡曲「雲林院」と雲林院 謡曲「雲林院」の概要は、摂津の国芦屋の在原公光は、幼少の頃から伊勢物語の心酔者であった。或夜、京都紫野雲林院で在原業平と二條后とが伊勢物語を持って佇んでいる夢を見たので不思議に思い雲林院まで来た。 老翁のすすめで木蔭に伏して寝ていると、やがて業平の霊が現れて伊勢物語の秘事(恋愛の事)を語り、その時の思い出に折からの桜月夜に興じて舞の袖をひるがえすうちに夜も明けて公光の夢は覚めたのであった。という風雅な情緒ある物語である。 雲林院はもと淳和天皇の離宮であった。後に僧正遍昭が奏して元慶寺別院として著名な大伽藍であったが、南北朝の頃から荒廃、後醍醐天皇の御代 其敷地を大燈国師に賜り大徳寺の発祥の地となった。然し現在は観音堂と当寺だけの物淋しいたたずまいである。 謡曲史跡保存会 |

|

「雲林院」と彫られたお手水で手を洗います。 |

|

観音堂を参拝。(-人-) |

| お地蔵様です。 |  |

| 塔 雲林院が栄えていた頃は、このような塔はたくさんあったであろうとのことです。 |

|

|

弁財天 隣りには、僧正遍昭の歌碑が建てられています。 |

僧正遍昭 天つ風雲のかよ比 千ふき登ぢ餘 をと免の姿しば しとどめ無 |

天つ風 雲の通ひ路 吹きとぢよ をとめの姿 しばしとどめむ |

| ・「古今和歌集 雑上」 872番 |

| ・「小倉百人一首」 12番 |

| 大将の君は 〜(略)〜 秋の野も見たまひがてら、雲林院に詣でたまへり。 「故母御息所の御兄の律師の籠もりたまへる坊にて、法文など読み、行なひせむ」と思して、二、三日おはするに、あはれなること多かり。 <現代語訳> 大将の君は、〜(略)〜秋の野も御覧になるついでに、雲林院に参詣なさった。 「故母御息所のご兄妹の律師が籠もっていらっしゃる坊で、法文などを読み、勤行をしよう」とお思いになって、二、三日いらっしゃると、心打たれる事柄が多かった。 |

| ・本文と現代語訳:渋谷栄一氏のサイト『源氏物語の世界』より引用 |

桐壺院が亡くなり、藤壺の中宮に迫るものの拒まれた源氏の君は雲林院に参籠します。源氏の君の母である桐壺の更衣の兄弟が律師として雲林院に籠っているという設定が面白いですね。 |

『花橘亭』>「平安時代好きの京都旅行記」>[平安な秋の京都]