みやじじんじゃ

宮道神社

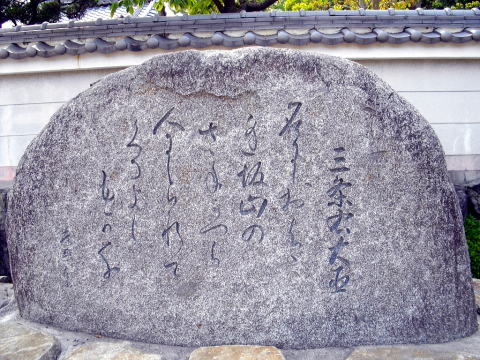

三条右大臣藤原定方 歌碑

花橘亭〜なぎの旅行記〜>平安時代好きの京都旅行記>陽春の京都>宮道神社

みやじじんじゃ

宮道神社

三条右大臣藤原定方 歌碑

| 宮道神社には、藤原高藤と宮道列子との間に生まれ、三条右大臣と呼ばれた藤原定方の歌碑が建立されています。 この和歌は『百人一首』にも撰ばれていることにより、広く知られています。 |

小倉百人一首で有名なこの和歌は、人目を忍ぶ女性に贈った恋の歌。 「逢って寝る」という名を持っているのならば、「逢坂山のさねかづら」がツルを簡単にするすると「操る」ことができるように私も人に知られないであなたのもとにたやすく「来る(行く)」方法があればよいのになあ、という意味。「逢坂山」に、「逢う」を「さねかずら」に「さね(寝)」を「くる」にさねかずらのツルを「操る」と自分が相手の許に「来る」意味をそれぞれ掛けている。切ない恋心を掛詞を多用して見事に表現した名歌である。 作者の三条右大臣は、平安時代の歌人藤原定方(873〜932) 和歌のみならず管弦にも才能を発揮した貴公子で、京都の三条に屋敷を構え、右大臣に昇ったのでこう呼ばれた。今昔物語によると父の高藤がこの辺りに鷹狩りに訪れた若き日、一夜の雨宿りをしたのが土地の豪族宮道弥益の屋敷(後の勧修寺)であり、その縁で高藤と弥益の娘列子は結ばれた。二人の間には、胤子、定国、そして定方が誕生。 姉の胤子は、宇多天皇の後宮に入り、醍醐天皇の生母となった。定方にとってこの辺りは、一族繁栄のきっかけとなった両親のロマンの地であり、定方自身もこの宮道神社に合祀されている。

|

|

| 三条右大臣の歌碑は、亀の形をした石組の上に建っています。勧修寺の山号が亀甲山と称することと関係があるのでしょうか。 ご存知の方いらっしゃいましたらご教示くださいませ。 |

名にしおはば 逢坂山の さねかづら 人に知られで くるよしもがな 三条右大臣 |

| 三条右大臣(藤原定方)の歌にちなんで歌碑の隣りに「さねかづら(実葛)」が植えられています。 (ちなみにこのページの壁紙は実葛のイラストです) |

| つる性なので、支柱にからまって生育しているのが確認できます。 サネカズラは、夏に黄色の花を咲かせ、秋には赤い実をつけます。 |

和歌に詠まれた「逢坂山」<=滋賀県大津市>>にも三条右大臣の歌碑があります。 <当サイト内、三条右大臣 歌碑関連ページ> ・平安時代好きの京都旅行記>陽春の京都>逢坂関記念公園(滋賀県大津市) |

花橘亭〜なぎの旅行記〜>平安時代好きの京都旅行記>陽春の京都>宮道神社