旧村社 蝉丸神社

新緑がまぶしいです。(*^-^*)

|

蝉丸神社の由緒 当社は天慶九年(946年) 蝉丸を主神として祠られております 蝉丸は盲目の琵琶法師とよばれ音曲芸道の祖神として平安末期の芸能に携わる人々に崇敬され当宮の免許により復興したものです その後 万治三年(1660年)現在の社が建立され 街道の守護神 猿田彦命と豊玉姫命を合祀してお祠りしてあります これやこのゆくもかへるも わかれてはしるも しらぬもあふさか乃 せき 蝉丸 |

|

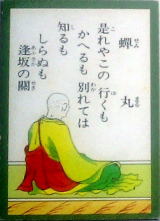

蝉 丸 是れやこの 行くもかへるも 別れては 知るもしらぬも 逢坂の関 |

↑私が所持している「百人一首」より、蝉丸(せみまる)の札です。↑

「百人一首」で子どもの頃から馴染み深い

蝉丸を祀る神社とあって親しみを感じます♪

階段

階段を上がると神輿庫につきあたります。

どんなお神輿がおさめられているのでしょう。

右に折れると拝殿と手水舎が視界に入ります。

拝殿

中に本殿があります。

【ご祭神】 蝉丸大神 猿田彦命

本殿横の皇大神宮社

*☆*―――――――――――――――――――――――――――*☆*

蝉丸神社 参拝の際、こちらもお見逃しなく!

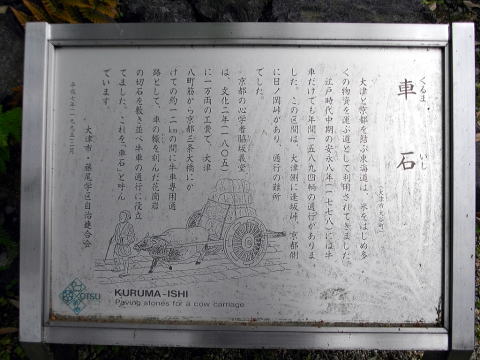

| 車石(くるまいし) |

|

|

| <↑解説より> くるまいし 車 石 (大津市大谷町) 大津と京都を結ぶ東海道は、米をはじめ多くの物資を運ぶ道として利用されてきました。 江戸時代中期の安永八年(1778)には牛車だけでも年間15894輌の通行がありました。この区間は、大津側に逢坂峠、京都側に日ノ岡峠があり、通行の難所でした。 京都の心学者 脇坂義堂は、文化二年(1805)に一万両の工費で、大津八町筋から京都三条大橋にかけての約12kmの間に牛車専用通路として、車の轍(わだち)を刻んだ花崗岩の切石を敷き並べ牛車の通行に役立てました。これを「車石」と呼んでいます。 大津市・藤尾学区自治連合会 平成七年(1995)二月 |

逢坂の関記念公園へ