| ●所在地 | :京都市右京区嵯峨小倉山小倉町3 |

| ●交通 | :市バスまたは京都バス「嵯峨小学校前」下車 徒歩15分 |

↓看板より↓

常寂光寺 日蓮宗の寺院である。慶長元年(1596)、本圀(ほんこく)寺十六世究竟(くうきょう)院日禛(にっしん)が、この地に隠棲して開創した。寺域が小倉山の中腹を占め幽雅閑寂で、天台四土にいう常寂光土の観があるところから常寂光寺の寺名がつけられたといわれる。 多宝塔(重要文化財)は元和六年(1620)の建立で、並尊閣(へいそんかく)といい、前面に霊元天皇の勅額を掲げている。本堂は伏見城の建物の一部を当寺二世通明院日韶(にっしょう)が移転修造したものといわれる。 仁王門はもと本圀寺客殿の南門を移転、妙見堂は能勢妙見を分祀し、歌仙祠には、藤原定家・家隆の木像を安置する。また、時雨亭は定家山荘がこの付近であるとして建てられたものである。 京都市 |

|

常寂光寺 山門 |

|

山門をくぐって拝観料をおさめて歩くと仁王門が見えてきます。 仁王門をくぐった先に「藤原定家卿山荘址」という石碑があるのだそうです。 私は残念ながら気付きませんでした。(^^;) |

| 階段の上から見下ろした仁王門。紅葉の季節は素敵でしょうね! 左の画像にマウスカーソルを当ててみてください。仁王門から見上げた階段の画像がご覧になれます。 階段は急角度です。(^^;) |

|

|

本堂 |

| マンリョウ(万両) 冬でも青々とした葉と赤い実のコントラストが綺麗です。 |

|

| 妙見宮 |  |

|

多宝塔 (重要文化財) |

|

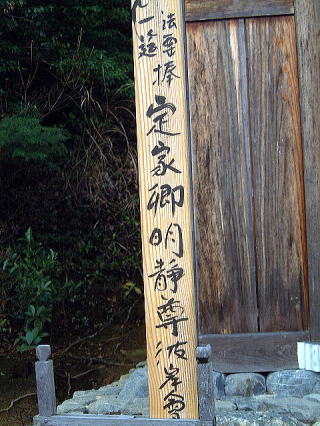

謌僊祠(歌仙祠) “かせんし”と読みます。 藤原定家と藤原家隆の木像が安置されているそうです。 藤原家隆は定家の父・俊成を師とした定家と並ぶ代表的歌人です。 元々は、現在の仁王門の北にありましたが、常寂光寺創建時に山上に移したのだそうです。 現在の建物は1994年(平成6年)の平安建都千二百年事業として改築されました。 歌仙祠の前には卒塔婆が立っていました。 卒塔婆には「定家卿明静」の字が読み取れます。 明静(みょうじょう)とは、定家の法名です。 |

|

歌仙祠のそばに時雨亭跡があります。

時雨亭跡

石碑を拡大!

石碑には時雨亭跡と刻まれています。

時雨亭跡の近く、多宝塔付近から見える景色。

晴れた日には遠くまで見渡せるのではないのでしょうか。(*^-^*)

常寂光寺・二尊院・厭離庵はいずれも定家の山荘址と伝わっていますが、常寂光寺の拝観受付でいただけるパンフレットには時雨亭址について “後世 好事家(こうずか)により造営されしもの” と明記してあります。 私もそれは十分承知の上でまわったのですが「百人一首好き」として、少しでも、時雨亭跡である(または小倉山荘址である)という言い伝えがあるのなら訪ねてみたいと思うのが性(さが)というもの。 嵯峨だけに性(さが)・・・シャレじゃないです。(笑) 実際に、時雨亭跡と言われる地をめぐってみて思ったのは、やはり二尊院と常寂光寺での時雨亭跡は違うな・・・と感じたのでした。 いくら“山荘”といっても当時の移動は牛車を利用していたと考えられますので、こんな高い場所に山荘を造営するのは難しいと思うのです。 自分で現地を訪ねて、見て歩いて体で納得するのも面白いものです。o(^-^)o 藤原定家が「百人一首(百人秀歌)」を撰定した小倉山荘はどこにあったのでしょうね♪夢がふくらみます。 |

次は下鴨神社へ行きます。

下鴨神社へ