| ●所在地 | :京都市中京区東洞院通三条上ル東側 |

| ●交通 | :地下鉄「烏丸御池」下車 |

後白河天皇の第二皇子・以仁王(もちひとおう)の邸宅跡。

邸宅が三条高倉にあったため、以仁王は三条宮、高倉宮とも呼ばれた。

| 以仁王 (もちひとおう) |

| 1151年(久安7年=仁平元年)〜1180年(治承4年) |

| 父は、後白河天皇。 母は、権大納言藤原季成の娘・成子。 母の出自が高貴でなかったため、親王宣下を得られなかった。同母兄姉妹に亮子内親王(殷富門院)、式子内親王、守覚法親王(仁和寺北院御室)、休子内親王、好子内親王がいる。 1180年(治承4年)、源頼政の勧めに応じて平氏打倒に踏み切り、自ら最勝親王と称して令旨を発する。 同年5月26日、以仁王は頼政が宇治で防戦している間に奈良に向かうが、南山城の加幡河原で敗死した。 しかし、令旨は源行家によって全国の源氏一門に届き、伊豆に流されていた源頼朝に続き木曾義仲らが挙兵した。 |

さんじょうひがしどのいせきひ

三条東殿遺址碑

| ●所在地 | :京都市中京区姉小路烏丸東入ル南側(新風館前) |

| ●交通 | :地下鉄「烏丸御池」下車 |

平安左京三条三坊十三町に所在した白河法皇の院御所。

東三条内裏、三条東洞院御所、三条東御所とも呼ばれる。

|

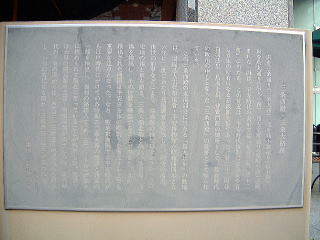

三條東殿遺址 現在の三條烏丸交差点の東北に位置する方40丈(約120メートル)の地は、古の三條東殿の遺址にあたっている。 11世紀の初め、ここには伊豫守藤原済家の邸宅があり、それは子孫の宮内卿藤原家通に傳えられた。崇徳天皇の天治2年(1125)、白河法皇はこの地を得られ、ここに見事な殿舎を造営し、院の御所とされた。法皇の崩後 鳥羽上皇は、三條東殿をやはり院の御所とされ、后の待賢門院と共に住まれ、それは長承元年(1132)7月の焼亡時まで続いた。 その後この地は皇子・後白河法皇の院の御所となった。 平治元年(1159)12月9日の夜、源義朝は軍勢五百余をもって三條東殿を襲撃、法皇をここから連れさって幽閉し、かくして平治の乱が勃発した。 その時、武士と火焔にせめたてられた多数の官女が三條東殿の井戸に入って非業の死をとげたという。 このように三條東殿址は、院政時代における政治的文化的中心地のひとつであり、その点で永く記念されるべき遺跡である。 昭和41年2月 財団法人 古代学協会 |

|

さんじょうにしどのあと

三條西殿跡

| ●所在地 | :京都市中京区烏丸通三条西入る北側 |

| ●交通 | :地下鉄「烏丸御池」下車 |

| 平安左京三条三坊十二町に所在の白河法皇の院御所。 鳥羽天皇皇后・待賢門院 藤原璋子はこの御所を里第のように用い、第一皇子顕仁親王(のちの崇徳天皇)・第二皇子通仁親王を出産したのもこの御所であった。 白河法皇・鳥羽天皇・待賢門院が揃って、三条東殿と西殿を行き来していたが、常時の居処は西殿のほうであった。 白河法皇が崩御されたのは、この御所であった。 のちに、この地は後白河法皇と建春門院の御所となった。 三条西殿は、白河法皇→鳥羽上皇→後白河法皇が御所とし、これに関わった女院たちの御所ともなった。 |

|

三条西殿・三条大路跡 南を三条通り(三条大路)、北を姉小路通り(姉小路)、東を烏丸通り(烏丸小路)、西を室町通り(室町小路)に囲まれた一画は、平安時代の表示では、「左京三条三坊十二町」に当たる。この付近は、平安時代後期には皇族や有力貴族の所有になる高級邸宅街であった。特に十二町は白河法皇、鳥羽上皇、待賢門院の御所として、院政時代の政治の中心となった「三条西殿」の遺跡と知られている。 この三条西殿の東南部分に当たる「烏丸ビル」の敷地は財團法人古代學協會・平安博物館が昭和44年と昭和56年に二度にわたり発掘調査を実施した。調査の結果、後世の削平などにより、建物跡の検出はできなかったが、宅地の南と東を限る、三条大路北端と烏丸小路西端の側溝を検出し、その位置を確認することができた。また、検出された側溝は平安京全体の町割りを復元する上でも重要な定点となった。なお敷地東南隅では平安時代から江戸時代にかけての各時期の三条大路の側溝と路面の一部を検出し、当初の路幅八丈(約24メートル)が徐々に狭められて現在に至っていることが判明した。発掘で大量の屋瓦類や土器・陶磁器類が出土した他、室町時代の三条の溝からは、西国三十三所巡りの巡礼札も出土し、いつの時代にも賑わう三条界隈の様子が窺われる。 財團法人古代學協會 |

| 「スターバックスコーヒー」の隣りに看板があります。 | |

|

私の好きな待賢門院璋子(たいけんもんいんたまこ)

ゆかりの地でもあり、訪れることができて嬉しかったです。(^^)

晴明神社へ