| みなもとのとおる | しおがま ゆかり | |

| 源融 | が結ぶ | 塩竈の縁 |

企画展 展示ブース

融扇と塩竈ゆかりの茶道具の展示

|

能 中啓 融扇 能『融』で使われる中啓(ちゅうけい)と呼ばれる扇です。秋草が描かれています。 |

|

花器 笙の型 雅楽で用いられる笙(しょう)をかたどった花器のようです。 |

|

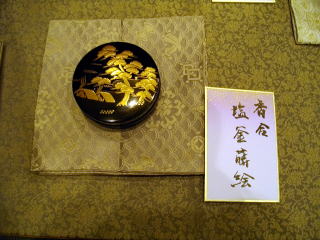

香合 塩釜蒔絵 塩竈の浦の風景が描かれた蒔絵です。「塩焼き」の様子や松の木が描かれています。 香合(こうごう)とはお香を入れるための蓋つきの容器で、茶道具のひとつです。 |

|

香合 蛤 塩竈の浦の風景が描かれた香合(こうごう)です。 |

|

大棗 塩竈蒔絵 棗(なつめ)は、茶道具のひとつ。抹茶を入れるのに用いる蓋物容器です。 |

|

茶入 志保釜 大聖雄岳和尚箱 茶入(ちゃいれ)とは抹茶を入れるのに用いる茶器で、象牙の蓋が付いています。 茶入は仕服(しふく)と呼ばれる袋に入れられます。 |

|

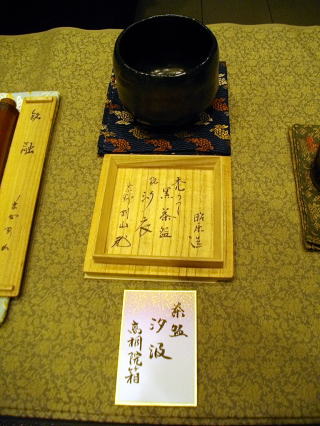

茶杓 融 高桐院作 「融」という銘の茶杓です。茶杓(ちゃしゃく)は、茶道具のひとつ。抹茶を容器<棗(なつめ)>からすくって茶碗にいれるための匙(さじ)のことです。 通常、茶杓は筒におさめられており、筒に銘が記されています。 |

|

茶わん 汐汲 高桐院箱 |

|

茶器 塩樋型 茶器は、抹茶を入れる容器の総称。 |

※私は茶道および茶道具についての知識は皆無です。

誤りがありましたらご教示くださいませ。<(_ _)>

平安装束クイック試着体験コーナーへ