| 3、六月祓(みなづきのはらえ) | |

| 〜現代に引き継がれる平安時代の年中行事〜 | |

| 『年中行事絵巻』より | |

|

茅(ち)の輪くぐり=菅貫(すがぬき) 現在とは違って、茅の輪を願い主の頭上より身の下までくぐらして後ろざまに抜き、祓い終わったら、刀で切断して、人形(ひとがた)などと一緒に流します。 |

|

|

|

茅の輪を切っているところ |

| 散米(うちまき) 米を撒くことで、邪気を祓います。 |

|

|

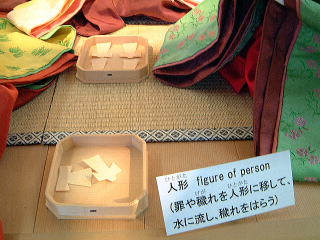

人形(ひとがた) 罪や穢れを人形(ひとがた)に移して、水に流し穢れを祓います。 |

|

|

| 解縄(ときなわ) 左右に縒られた木綿(ゆう)<穀(かち)や楮(こうぞ)の木の皮>を、片手で捻りもどして、罪穢れを解き、人形(ひとがた)とともに流しました。 |

|

|

|

|

陰陽師により中臣祓詞(なかとみのはらえことば)が読まれ、罪穢れを祓うために「人形(ひとがた)」「解縄(ときなわ)」「散米(うちまき)」「菅貫(すがぬき)=茅の輪くぐりのこと」が行われました。 |

|

水に流されていく人形(ひとがた) |

4、女房の局へ