文学作品にみる名場面3

『枕草子』清少納言 著

“香爐峰の雪は簾を撥げてみる”

『枕草子』第280段より

[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。

ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

『花橘亭』>「平安時代好きの京都旅行記」>秋の京都>風俗博物館

風俗博物館

展示期間:2005年 10月1日(火)~11月30日(水)

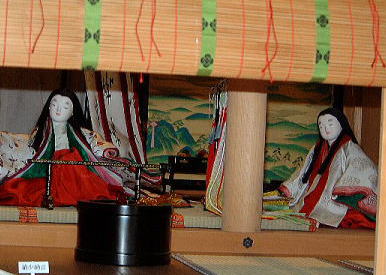

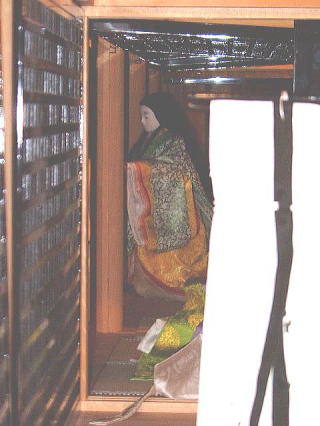

文学作品にみる名場面3

『枕草子』清少納言 著

“香爐峰の雪は簾を撥げてみる”

『枕草子』第280段より

|

雪のいと高う降りたるを、 (雪がたいへん深く降り積もっているのを、) 御格子をおろして、皇后定子に伺候している女房たちが集まって話をしていると・・・ |

|

「少納言よ。香炉峰の雪いかならむ」と仰せられるれば、御格子上げさせて、 (定子様が「少納言よ。香炉峰の雪はどんなであろう」と仰せになるので、女官に御格子を上げさせて) |

|

御簾を高く上げたれば、笑はせたまふ。 (御簾を高く巻き上げたところ、定子様はお笑いあそばす。) <「新編日本古典文学全集 枕草子」小学館発行より原文・訳引用> |

|

| 教科書などにも取り入れられている有名なシーンですね♪(^^) このエピソートは、唐の詩人・白居易の『白氏文集』巻十六「香炉峰下に新たに山居を卜して草堂初めて成り、偶(たまたま)東の壁に題する五首」のうちの第四首目に、 遺愛寺ノ鐘ハ枕ヲ欹(そばだ)テテ聴キ 香炉峰ノ雪ハ簾ヲ撥(かか)ゲテ看ル。 という部分があり、皇后定子は“雪を見たい”という意思を「香炉峰の雪」という言葉で清少納言が察知するかを試されたのでした。 |

| 皇后定子 | :小袿姿 (五衣:雪の下かさね 袿:濃色白袍鸚鵡文 小袿:白梅梅の折れ枝蝶鳥文) |

| 清少納言 | :女房装束 (五衣:紅の薄様かさね 袿・黄地白小葵文 唐衣:白地萌黄乱唐草文) |

思いっきり余談になりますが、平安時代、遺愛寺ノ鐘ハ枕ヲ欹(そばだ)テテ聴キ香炉峰ノ雪ハ簾ヲ撥(かか)ゲテ看ル。を踏まえた漢詩を詠み、大宰府で寂しい生活を過ごした人物がいました。 ご存知!菅原道真です。 菅原道真は、都府樓纔看瓦色 觀音寺只聽鐘聲 (都府の楼にはわづかに瓦の色を看る、観音寺はただ鐘の声をのみ聴く) と詠みました。菅原道真が過ごした大宰府での邸宅「府の南館」からは、大宰府政庁(都府楼)の瓦が少し見え、観世音寺の鐘のみが聞こえるといった状況でした。 |

『花橘亭』>「平安時代好きの京都旅行記」>秋の京都>風俗博物館