|

北野天満宮の参道西にある門 |

|

本堂 本尊の十一面観音は菅原道真公自作といわれます。北野天満宮の神宮寺として栄えました。

|

|

岩雲弁財天 東向観音寺の鎮守神で、豊臣秀頼が本堂を再建された時に奉納された弁財天。 |

|

伴氏廟 4メートルを超える石造五輪塔は、菅原道真公の母君の御廟と伝わります。 |

|

|

| 土蜘蛛塚 源頼光が熱病にうなされたとき、巨大な法師が現れたので源氏の名刀で斬りました。残された血痕をたどると大きな石の下で土蜘蛛が死んでいたので供養したといいます。 |

|

|

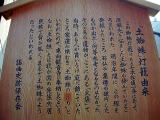

「土蜘蛛」灯籠由来 この蜘蛛灯籠は、もと七本松通一条にあって、源賴光を悩ました土蜘蛛が棲んでいたところといわれた。明治年間に、この塚を発掘したところ、石仏や墓標の破片したものが出土し何等参考となるものはなかった。そのときの遺物が、ここにある「火袋」で当時、ある人が貰いうけ庭に飾っていたところ家運が傾き“土蜘蛛の祟り”といわれたので、東向観音寺に奉納したという。 なお「土蜘蛛」とは我が国の先住穴居民族で背が低く、まるで土蜘蛛のようだったといわれる。 謡曲史跡保存会 |

※火袋とは、灯籠の燈火を入れるための部分。

北野天満宮へ