●鞍馬寺

|

|||

|

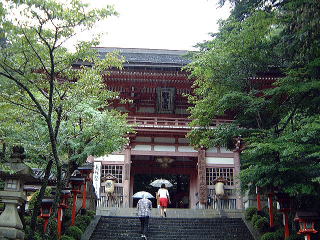

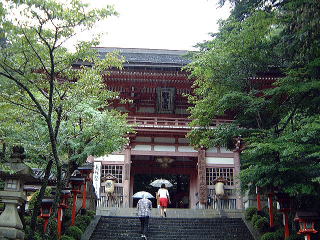

仁王門をくぐって、ケーブルカー乗り場へと進みます。 仁王門=俗界から浄域への結界、だそうです。 |

||

| ケーブルカーのチケット。 イラストが可愛いです♪ |

|

||

| 山門駅停車中のケーブカー。 ケーブルカーで多宝塔まで登ります。 |

|

||

| 発車したケーブルカー内から見下ろした風景。 木々が生い茂っています。 ケーブルカーの中で鞍馬寺についての解説が聞けましたが、すごいところに来ちゃったな〜と思いました。 |

|

||

『花橘亭〜なぎの旅行記〜』>「平安時代好きの京都旅行記」>残暑の京都

残暑の京都

●鞍馬寺

|

|||

|

仁王門をくぐって、ケーブルカー乗り場へと進みます。 仁王門=俗界から浄域への結界、だそうです。 |

||

| ケーブルカーのチケット。 イラストが可愛いです♪ |

|

||

| 山門駅停車中のケーブカー。 ケーブルカーで多宝塔まで登ります。 |

|

||

| 発車したケーブルカー内から見下ろした風景。 木々が生い茂っています。 ケーブルカーの中で鞍馬寺についての解説が聞けましたが、すごいところに来ちゃったな〜と思いました。 |

|

||

『枕草子』第160段 近うて遠きもの のひとつに 鞍馬のつづらをりといふ道。 (鞍馬のつづら折という道<鞍馬の幾重にも迂曲した坂道。葛折。>) が挙げられています。 ケーブルカーを利用すると、この「九十九折(つづらおり)参道」の道が体感できません。いつか気候&体調のいい時に挑戦したいものです。(^^;) |

|

さすがガイドさん!山道に慣れていらっしゃいます。 私はぜーぜー言ってました。(-_-;) |

|

|

|

本殿金堂前に到着♪ 眺めがいいです。

|

|

|

本殿金堂 鞍馬寺は、宝亀元年(770年)、鑑真和上の高弟・鑑禎上人によって毘沙門天が祀られたことが創建のはじまりといいます。 以後、延暦15年(796年)、藤原伊勢人によって堂塔伽藍が造営され、北方の王城鎮護の道場となり、鞍馬寺と号しました。 本殿金堂には、三尊尊天が祀られています。 |

|

|

||

| 本殿金堂 |  |

|

|

瑞風庭(ずいふうてい) この庭は、六五〇万年前人類救済の大使命を帯びた護法魔王尊が金星より「焔の君たち」を従えて、今まさに聖地・鞍馬寺に降臨せんとする相を形象化したものである。北庭の白砂盛は魔王尊の乗物「天車」を意味する。 南庭は、組井筒と大刈込によって鞍馬山を表現し石組は魔王尊を表わすと共に奥の院の盤座を象徴している。 ≪看板より≫ |

|

|

||

| 霊宝館はあいにく閉館日でした。(^_^;) 私たちはそのまま奥の院へと歩きます。 |

|

|

| 雨が降る中、木の根道をひたすら歩きます! 道中、牛若(遮那王・義経)ゆかりの史跡が多くあります。詳しくは、当サイト内、「PICK UP」→“源義経ゆかりの伝説の地をたずねる”の鞍馬寺をご覧下さい。 |

|

|

|

奥の院 魔王殿 中を覗くと、さらにお社がありました。 650万年前、金星より地球の霊王として天降り地上の創造と破壊を司る護法魔王尊が奉安されています。 |

|

|

||

| 道の途中で見かけた倒木。 すごくねじれています。(°O°;) 自然のたくましい力を感じますね。 出口である西門まであと少しです!\(^o^)/ よく歩きました★ |

|

『花橘亭〜なぎの旅行記〜』>「平安時代好きの京都旅行記」>残暑の京都