| ●所在地 | :京都市下京区富小路通六条東北角 |

私たちが訪れた日は、非公開文化財特別拝見期間であったため

拝観することができました。(通常は非公開です)

|

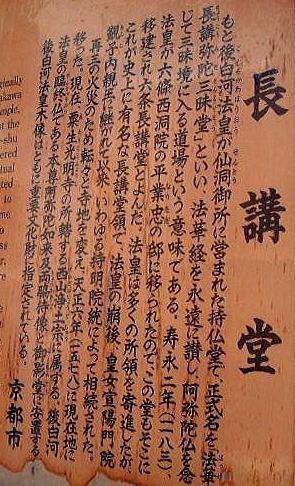

旧六條御所 長講堂 若き頃より仏教の篤信家であった後白河上皇は嘉応2年(1169年)薙髪され、法名を「行真」と号されました。 |

| 本堂 後白河法皇が、のちに仙洞御所である六条御所(六条殿)内に持仏堂を建立し、阿弥陀仏・観音菩薩・勢至菩薩の三尊を祀ったのが始まりです。 長講堂は度々火災にあっていますがそのたびに再建されてきました。しかし豊臣秀吉の京洛の地区整備にあたり現在の地に移されました。 |

|

|

書院からみたお庭 |

| 御開基 後白河法皇御影殿 御影堂には、後白河法皇御木製像が祀られています。 |

|

| 後白河法皇自らが死亡者の名を書き入れたという過去現在牒(江戸時代の写し)には、『平家物語』に書かれているように、白拍子の「閉(とじ) 妓王 妓女 佛御前」の名前が書かれているほか、源義経の名が「義行」と書かれていました。 『平家物語』巻第一 祗王より 後白河法皇の長講堂の過去帳にも、「祗王、祗女、ほとけ、とぢらが尊霊(そんりゃう)」と四人一所に入れられけり。あはれなりし事どもなり。 (後白河法皇の建てられた長講堂の過去帳にも、「祗王・祗女・仏・とぢ らの尊霊」と四人一所に書き入れられた。まことに感慨深く尊い事であった。) <「新編日本古典文学全集45 平家物語1」より本文・訳引用> ◎源義経の名前が「義行」と書かれている理由 源義経は都を落ちのびる際、時の関白藤原兼実の息子・良経(よしつね)と同じ訓みであることから、「義行」と名を変えられます。のちに義経が行方がみつからないままでいることは名前に“行”の字が含まれているからだという理由から「義顕(よしあき)」と改名されます。 これは、義経を追捕する側が勝手に改名したものであり、義経自身が改名したわけではありません。 |

蓮光寺・此附近 源融河原院址へ