| ●所在地 | :京都市北区紫野雲林院町 |

| ●交通 | :バス「大徳寺前」下車 |

| 「うりんいん」「うんりんいん」とも訓みます。 もとは淳和天皇の離宮・紫野院として創建。雨林亭から雲林院へ改称し、貞観11年(869年)に『百人一首』の歌人としても知られる僧正遍照(遍昭)によって寺院となりました。 桜や紅葉の名所であったようです。 天台宗の寺院で本尊は千手観音像でしたが、現在ある雲林院は臨済宗大徳寺派であり、寺名を踏襲して江戸時代に建てられたものです。 |

「源氏物語ゆかりの地説明板」№31 雲林院

(新しいウインドウで表示)

手水舎

観音堂

地蔵

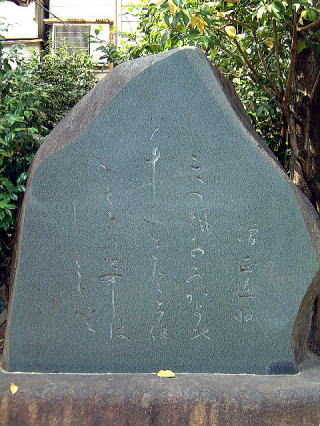

歌碑と弁財天

僧正遍昭の歌碑

僧正遍昭 天つ風 雲のかよ比千 ふき登ぢ餘 をと免の姿 しばしとどめ無 |

天つ風 雲のかよひぢ 吹きとぢよ をとめの姿 しばしとどめむ |

上記の歌は、『百人一首』に撰ばれていることで知られていますね。 |

塔

| ■源氏物語に登場する雲林院 『源氏物語』<賢木>において、光源氏が紅葉の季節に雲林院に参籠する場面があります。 雲林院には、桐壺の更衣の兄である律師(光源氏の伯父)が籠もっている僧坊があるのでした。 |

| 現在のこる雲林院の東側に、雲林院跡をしめす説明板が設置されていることを知り、訪ねてみました。 |

|

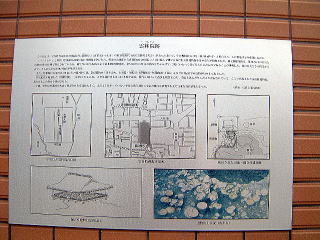

| 雲林院跡 この付近は、平安時代前期の9世紀前半に淳和天皇(在位823~833年)の離宮紫野院(後に雲林院と呼ぶ)があった場所で、その規模は方二町(約240m四方)と推定され、この敷地はその東辺にあたる。 『パークシティ北大路』建設前の2000年夏に発掘調査が行われ敷地の北西部から直径約30mの園池とこれに臨んで建てられた掘立柱建物跡や井戸などが検出された。堀立柱建物跡は、外側の6本の柱列と内側の8本の柱列で構成されているが、回字状の柱穴配置を示す北2棟の建物が、中央の2本の柱穴の位置をだぶらせて、2度にわたって建て替えられたものであることが判明した。柱穴の大きさや構造からみて、ともに重厚な建物の存在が推測される。 また、建物跡中央部の直径5mほどの範囲からは、祭祀遺物の土馬を含め、土師器・緑釉陶器・灰釉陶器・白磁・瓦など9世紀前半の遺物が集中して出土した。 菅原道真が編纂した『類聚国史』(892年)によれば、天皇は在位中しばしば当地を訪れ、釣台にのぼって遊魚を鑑賞したり、漢詩を詠んだりしたことが記されている。ここで発見された堀立柱建物は、あたかもこの釣台を想起させる。 今回、雲林院の遺跡が初めて確認された意義は大きく、まだかってない平安時代前期の天皇家の離宮を解明する上で貴重な調査結果となった。 (解説 京都文化博物館) |

↓クリックで拡大します。

紫式部墓へ