〜2006年10月26日〜

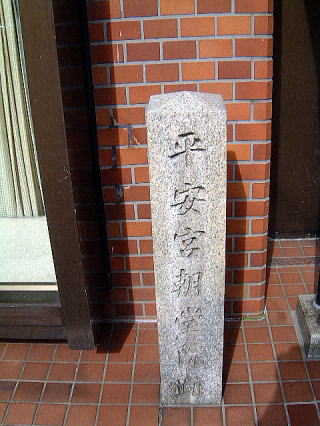

平安宮朝堂院跡

千本通を丸太町通へと南下します。

歩道に、朝堂院の跡を示す碑があります。

『花橘亭』>「平安時代好きの京都旅行記」>[平安な秋の京都]

平安な秋の京都

〜2006年10月26日〜

平安宮朝堂院跡

千本通を丸太町通へと南下します。

歩道に、朝堂院の跡を示す碑があります。

|

朝堂院北回廊跡 |

|

朝堂院小安殿跡 |

|

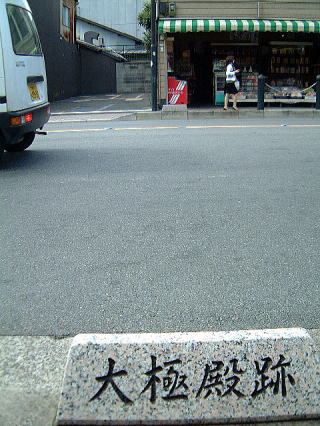

朝堂院大極殿跡 天皇の即位式のほか、国家の重要な行事がここで行われました。 大極殿を8分の5サイズに復元造営されたのが、平安神宮の拝殿です。 |

|

千本丸太町の歩道(北西側)に大極殿跡のタイルが埋め込まれています。 大極殿については、当サイト内、朝堂院大極殿跡もご覧下さい。 |

| ●所在地 | :京都市中京区聚楽廻東町3-3 |

| (りそな銀行千本支店横) | |

| ●交通 | :市バス「千本丸太町」下車 |

|

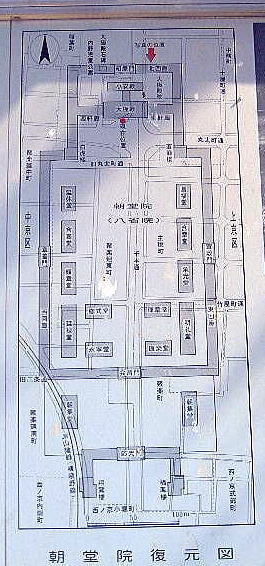

平安宮朝堂院跡 朝堂院は八省院とも呼ばれ、天皇の即位や外国使節の謁見などさまざまな儀礼や国事が行われるところで、朝政の中心の場であった。宮城の正門の朱雀門を入ったところに位置し、北は中和院、西は豊楽院、東は太政官や民部省などの官衙に接していた。 その規模は、東西約60丈(約180m)南北約150丈(約450m)で、全体が回廊で囲まれていた。正面には応天門があり、両翼に栖鳳・翔鸞の二楼が建ち、応天門を入ると左右に朝集堂があった。さらに会昌門を入ると、大礼の際に諸司官人の列した十二堂が建ち並び、 正面の一段高い龍尾壇の上には左右に蒼龍・白虎の二楼を従えて、朝堂院の正殿である大極殿がその威容を誇っていた。東西11間・南北4間の規模を有する大極殿は、緑彩の瓦で葺かれた大屋根の下に朱塗りの柱の並ぶ華やかな殿堂であった。 朝堂院は、平安京造都開始の翌年の延暦14年(795)にまず大極殿が造営され、次々に整備されていった。 その後数度の火災に合いながらもそのたびに再建されてきたが、安元3年(1177)の大火で全焼し、以後、再び建てられることはなかった。 現在のこの地は、ほぼ大極殿の西端ないしその西側の回廊付近にあたり、昭和50年に平安博物館が発掘調査を行った。後世の撹乱が著しく、遺構を確認することはできなかったが、大極殿に関係すると思われる多量の瓦類や緑彩の鵄尾の破片などが出土した。 平安博物館 |

|

『花橘亭』>「平安時代好きの京都旅行記」>[平安な秋の京都]