|

平等院入口 |

|

平等院入口前で、パンフレットを購入♪ このページを作成するにあたって参考にさせていただきました。 |

| 鳳凰堂 阿弥陀堂が鳳凰堂と呼ばれるようになったのは、江戸時代になってからです。 |

|

| 西日を浴びる鳳凰堂 鳳凰堂という名前は、建物全体が、鳥が羽を広げている姿に似ていることや、中堂の屋根の棟飾りとして1対の鳳凰がとりつけられていることに由来します。 |

|

| 鳳凰堂 鳳凰堂は、西方極楽浄土の阿弥陀如来の宮殿を模したものと考えられています。 |

|

鳳凰堂

| 鳳凰堂須弥壇(しゅみだん)上には、本尊阿弥陀如来坐像が安置されています。本尊阿弥陀如来は、藤原時代を代表する仏師・定朝(じょうちょう)の晩年の作で、像の高さは約2,5メートル。寄木造(よせぎつくり)です。 鳳凰堂の内部、長押(なげし)上の白壁には、52体の雲に乗った仏像・雲中供養菩薩像が懸架されています。楽器を演奏する姿や、蓮台・宝珠などを持っている姿、舞う姿、合掌する姿、印を結ぶ姿などさまざまな仏像があります。 この雲中供養菩薩像は、平等院ミュージアム鳳翔館でも拝見することができます。 鳳翔館では、平等院の多くの宝物を拝見できます。販売されている平等院ミュージアムグッズも充実しています♪ |

|

鳳翔館のショップで、平等院のDVDを購入しました。これでいつでも、阿弥陀如来像や雲中供養菩薩像に会えます。(^^) |

|

|

|

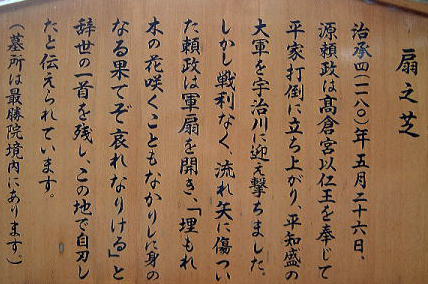

平安末期、平家打倒に立ち上がった源頼政は、宇治川の合戦において、平等院内で自刃しました。 平等院内にある頼政の墓所に寄るのを忘れていました。(^^;) |

宇治川へ